数理モデルでつなげる脳の仕組み vol.1

脳には、生命の進化に共通するような学習のメカニズムがあるのではないか、と私は考えています。とても大雑把な見立てではありますが、脳の学習と生物の進化は似ているという直観があるのです。

生物の進化は、何十億年もかけてきた環境への適応のあり方で、とてもゆっくりした生命の営みです。一方、一人の人間の脳を考えてみても、同じことをしているように思いますが、もっと早い時間スケールですよね。一つの個体が生まれてから死ぬまで、人間なら数十年で周囲の環境に適応して、適切な行動戦略を取っているわけです。しかし、進化も脳も、環境に適応するという意味で同じなら、そこには共通の法則や原理があると思うのです。

進化論におけるダーウィニズムのように、脳が環境の性質を学習することによって適応度を高めていく過程と、そこにあるだろう基本法則を理論的に解明したいというのが、私の研究の大きなテーマです。

脳の学習と進化論

脳における神経回路は、かなり複雑です。しかも、ネズミやサル、人間など、それぞれの神経回路の構成を詳細に調べると、すべて違います。それは確かなのですが、基本的な部分には共通な性質も見出されます。

そうした中で期待していることは、どんな生き物の脳においても「『可塑性』という神経回路の性質が、根底で共通する原理である」というアイデアです。可塑性とは、神経活動に応じて神経回路の構造や機能が変化する性質で、この性質によって脳は経験を記憶したり、経験をもとに学習したりすると考えられています。つまり、進化的に保存されている適応力が、状況や環境に合わせて生物の神経回路を組み上げていくという発想が、複雑な回路を理解していく近道だろうと考えているのです。

学習がとくに進む重要な時期

私たちが専門としているのは、数理理論や数理モデルといわれる研究です。当初は、生物のモデル化を中心に研究を進めていました。つまり生物学の研究者から報告されているデータが、うまく説明できるようなモデルを考えるわけです。そこで、まずは脳の学習における「臨界期」について研究してみようと思いました。

脳は、生涯同じペースで学習が進むわけではありません。一定のステップがあって、学習がとくに進む段階があるのです。一般には、脳の発達には「臨界期」と呼ばれる、脳の神経回路が経験に応じて鋭敏に変化する時期があると考えられています。さらに、さまざまな学習に対して、それぞれ別の臨界期が用意されていて、それらが一定の順序で巡ってくることが脳の発達に重要だと考えられています。たとえば子どもの言語習得では、聞き取りができるようになる時期、発音ができるようになる時期など、まさに段階的な発達があります。これらの期間に、脳はどのように発達していくのでしょうか?

なぜ、あるいは、何が変わって、そのような臨界期が始まるかという問いについては、これまでに、さまざまな実験から得られた知見があります。ここでは、ニューロン(神経細胞)がどのように働いているかを簡単に説明したあと、臨界期の経験で神経回路がどのように変化するかを考えてみましょう。

神経回路の情報処理は、そこに含まれるニューロンが担当します。ニューロンは、別のニューロンから入力となる刺激を受けて、さらに別のニューロンに出力となる刺激を与えます(『つながる脳科学』第1章20頁コラムを参照)。ニューロンの興奮とは、細胞の内部の電位(膜電位)が上がることです。逆に、ニューロンの膜電位を下げることを抑制といいます。膜電位は、ある大きさ(閾値)を超えると一気に上昇し、別のニューロンに信号を出力します。これがニューロンの発火です。つまり、興奮はニューロンの出力スイッチをオンにしようとすることで、抑制はオフにしようとすること、そして発火は、実際に出力スイッチがオンになることだとイメージしてもらえばよいでしょう。

脳では興奮性のニューロンと抑制性のニューロンが協調して働いています。出力スイッチがオンになる(発火する)と、興奮性ニューロンは、出力先を興奮させます(膜電位を上げる)。一方、抑制性ニューロンは、出力先を抑制します(膜電位を下げる)。

1個のニューロンは、他の数万個のニューロンからの入力を受けて、出力を決定しています。多数の入力ニューロンが伝えてくる興奮を足し合わせ、そこから抑制を差し引き、もし膜電位が閾値を超えたら、出力ニューロンが発火します。ある入力ニューロンが発火したときに、出力ニューロンの膜電位をどれだけ変化させるかはシナプスによって異なり、この影響力の強さを「シナプス強度」と呼びます。シナプス強度はニューロンの発火に応じて長期的に増強したり減衰したりすることが知られていて、この現象を「シナプス可塑性」と呼びます。シナプス可塑性は記憶や学習のメカニズムだと考えられています。

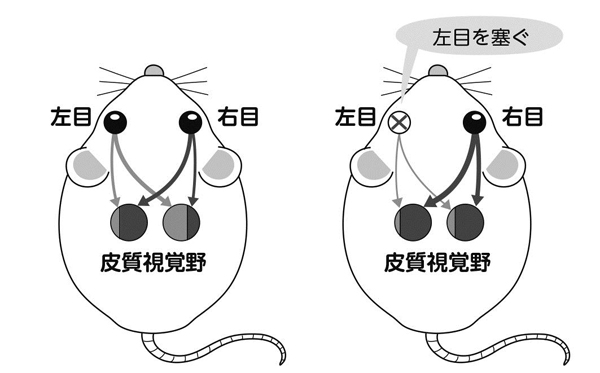

大脳新皮質の一次視覚野という脳部位には、左右の目からの応答バランスを学習する臨界期があり、よく研究されています。この臨界期の間ずっと片目を塞いでいると、塞いでいた目からの一次視覚野への入力が弱まり、ニューロンはその視覚情報に対して応答しにくくなります(図1)。反対に、開いた目からの応答は強まり、ニューロンは優先的にその情報を処理するようになります。

左は通常のマウス、右は臨界期に左目を塞いでいたマウス。塞いだ左目からの入力の応答は弱まり、反対に右目からの入力の応答が強まる。塞いでいた目の神経細胞が少なくなるため、弱視の原因となる。

しかし、臨界期より前や後に同じ期間だけ片目を塞いでも、このような大きな変化は起こりません。ヒトでは8歳前後までが視覚の臨界期と考えられていて、先天性の視覚障害で正常な視覚情報が脳に届かない場合に弱視になることや、臨界期を越えてしまうと弱視の治療をしても効果が下がることは、眼科医によく知られている事実です。

こうした実験は、調べやすいのでよく動物で行われていますが、これまでの実験結果から、抑制性ニューロンが成長し、神経回路への影響が強くなったところで臨界期が始まることが分かっています。実際、薬剤で抑制性ニューロンの発達を早めたり遅らせたりすることで、臨界期の開始時期を早めたり遅らせたりすることができます。しかし、抑制性ニューロンの発達によって、どのように臨界期が始まるのかは良く分かっていませんでした。

臨界期はどのように始まるか?

そこで、一次視覚野の臨界期の始まりを理論的なモデルで説明できないか考えてみました。具体的には、臨界期の前後で、両目を開けているときと片目を閉じたときの学習結果が変わるようなモデルを作り、それを計算機でシミュレーションすることで、実験との対応関係を調べたのです。

実験から分かっている事実は、まず、抑制性ニューロンの影響が強くなったところで、左右の目のバランスが経験に応じて鋭敏に変化するようになるということです。しかし、抑制性ニューロンの発達する以前、つまり臨界期が始まる前でもシナプス可塑性は起こります。

たとえば、実験的にニューロンを刺激すると、臨界期の前でもきちんとシナプス強度が増強したり減衰したりする現象が観察できます。さらに、臨界期の前でもニューロンの活動に依存した可塑性によって一次視覚野の神経回路は洗練されていて、とくにこの時期は網膜上の刺激と一次視覚野での応答の対応関係がより鮮明になります。

まず、アイデアとして、臨界期は神経回路を構築する信号が切り替わるタイミングで始まるのだろう、という仮説を立てました。具体的には、臨界期以前は「脳の内部の情報を元に神経回路を構築する時期」で、臨界期は「脳の外部の情報を元に神経回路を構築する時期」だろうと考えたのです。

もう少し、脳の「内部」と「外部」という情報の違いを具体的に説明しておきます。内部の情報は、たとえば遺伝子に影響するようなものです。もちろん遺伝子だけではありませんが、ニューロンは、特別な感覚刺激がなくても自発的に発火しています。動物実験で確認すると、生まれてしばらくは(目が開く前でも)、視覚野のニューロンは一生懸命に発火しています。しかも、それはランダムな活動ではなく、ある種のパターンを持った活動です。

このようなニューロンの自発的な発火パターンとシナプス可塑性の性質によって、臨界期前に神経回路が洗練されていく様子を説明することができます。一方で外部の情報は、視覚刺激の強さのような脳の外部からの信号です。たとえば片方の目からの入力が極端に弱い場合は、残るもう片方の目からの情報処理により多くのニューロンを使うよう学習が進むことが説明できます。これは、先天的に盲目の人の視覚野が、聴覚の情報処理に使われるようになる学習と類似しています。

「内部」と「外部」の情報がそれぞれ神経回路の発達に重要なことは、以前から言われていることです。ただし、そういった学習信号の切り替えと臨界期が、どのように関わっているかは分かっていませんでした。その二つは関連しているだろうというのが、私の理論です。そして、その理論なら、臨界期の前に何が起こり、抑制性ニューロンが強くなって何が起こるのかを説明することができたのです。

著者:豊泉太郎 神経適応理論研究チーム チームリーダー

出典:講談社ブルーバックス

つながる脳科学(数理モデルでつなげる脳の仕組み) もくじ

- 数理モデルでつなげる脳の仕組み vol.1

- 数理モデルでつなげる脳の仕組み vol.2

- 数理モデルでつなげる脳の仕組み vol.3

- 数理モデルでつなげる脳の仕組み vol.4

- 数理モデルでつなげる脳の仕組み vol.5