第十一回 宮本 健太郎

In My Own Little Corner♪-誰もが生きやすい社会を目指して 後編

Profile

-

-

今夜の研究者

宮本 健太郎(みやもと けんたろう)

理化学研究所 脳神経科学研究センターにて思考・実行機能研究チームを率いる。

幼少期から変わり者で、なかなか集団に溶け込めなかった苦い経験をバネに、学術変革領域研究(B)「コントラリアン生物学:逆張り戦略がもたらす新しい社会均衡の仕組み」を立ち上げ、領域代表を務めている。 休日は、「すみっコぐらし」のとかげ(手乗りぬいぐるみ)を相棒に、朝食の美味しいカフェや美術館を巡り、東京のすみっこでひっそりと暮らしている。X(Twitter): @KentaroMiyamot2

Neuro Square:自己と他者のこころを想像する脳の仕組み —あまのじゃくはみんなの役に立つ

関連記事:メタ認知を解明し、こころの健康やDX化社会での貢献を目指す

一人ひとりの世界のとらえ方

竹内 宮本さんとお話ししていると動物自体がすごく好きなのだろうなという印象を受けます。小さい頃から例えば昆虫採集をしたりする自然や科学が好きな少年だったのでしょうか?

宮本 そうですね、生き物も好きだし天体も好きでした。宝石や鉱物を集めてみたり、よく図鑑を眺めたりしている子どもでした。育ったのは大阪の箕面市という自然豊かな場所で、家も山の麓にあったので、自然の中で遊んでは川にサワガニ釣りに行ったりしました。

竹内 脳科学者になろうと思ったのはいつ頃ですか?

宮本 実は、はじめは全然興味の方向は違っていたんです。社会で起こる出来事や問題などに興味があり、高校生の時には委員会活動で学校新聞を作っていました。もちろん学校での出来事も書きますが、ちょっと背伸びをして社説みたいな記事を書いていました。大学では『The Economist』というイギリスの出版社が発行している国際政治や経済、社会問題などを主に扱う週刊新聞を読みながら、みなでディスカッションをするようなゼミに入り、ジャーナリストになりたいなと考えていました。

竹内 いわゆる理系の、基礎科学の研究者とはぜんぜん違う方向ですね!

宮本 そうですよね。このThe Economistという雑誌はリアリスト的視点を持っていて、世界各地で起きていることを理想論的な思想などを含まずに偏らない視点で論じているのが特徴で、自分もいつかはこういう記事を書くジャーナリストになりたいと考えていました。その勉強のなかでさまざまな記事を読んで自分なりに考えていくうちに、「どうやら世界で起こることの見方は一つではなく色々あるみたいだぞ」と感じるようになりました。例えば、私の学生時代に勃発したイラク戦争。武力を用いた戦いが今まさに起きているという事実は一つのはずなのに、取り上げる媒体や原稿を書く記者によって全然見方が違っている。それが単に発信するメディアや記者個人の考え方や思想の違いというよりは、どうやら現状をどう認識しているかの違いによるのではないかと、報道記事を読むにつけ考えるようになりました。同じものを見ているはずなのに、人間ってこんなにも感じ方、考え方が異なっていて、その違いが文章に反映されている。そんなことを考えるようになってきて、記事を書いて物事を伝えるジャーナリズムよりも、人間の認識の仕方の違いそのものに興味を持つようになり、心理学を学びたいと思い始めたんです。

竹内 社会で起こる事実に対して個人個人がどうとらえるのか、それぞれがどのように世界を見ているのかというような人の内面に興味が移ったのですね。大学では心理学を専攻したのですか?

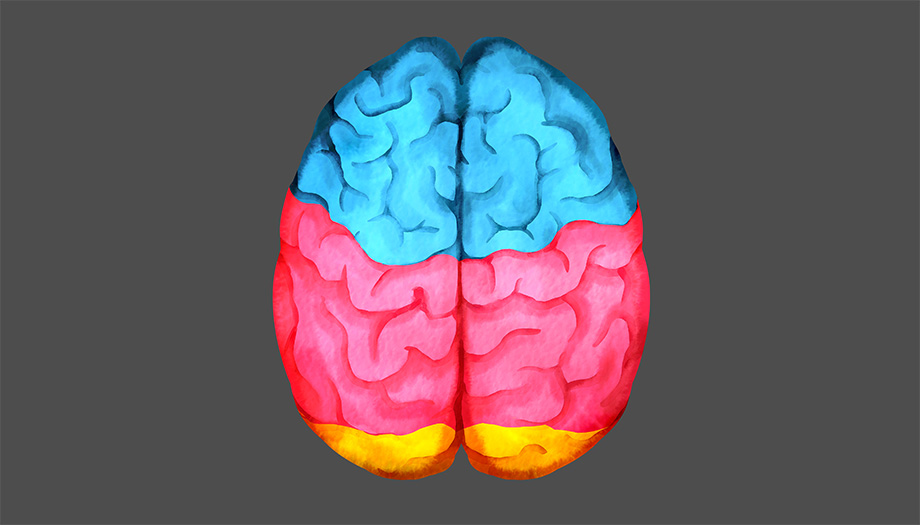

宮本 三年生に進級するときに専攻を決めるシステムだったので、その時に心理学部を選び勉強を続けました。私が興味あったのは、同じものを見ていてもなぜ人それぞれに違う見方がおこるのかという認知のバイアス、つまりゆがみの部分です。どうして認知的なゆがみが出るのかというロジカルなプロセスは心理学の言葉で説明できます。しかし、もっと根本的なプロセス、つまりそのゆがみがわれわれの脳や身体という生物としてのシステムからどうやって立ち上がってくるのかについて説明するには、現在の心理学の手法では限界があると感じました。認知のゆがみを生み出している脳をもっと直接的に調べたい、生理学的なアプローチで確かめて理解したいと思いはじめ、大学院で神経科学の研究を始めたというのが、研究者のキャリアに進んだちょっと長めのいきさつです。

どうしたら人と人は分かり合えるのか

竹内 宮本さん、とあるキャラクターにどっぷりとハマっているそうですね。

宮本 そうなんですよ。『すみっコぐらし』というキャラクターにハマっていて、グッズをたくさん集めています。

竹内 『すみっコぐらし』のどこにハマったのですか?

宮本 『すみっコぐらし』にはしろくま、ぺんぎん?、とかげ、とんかつ、ねこと呼ばれる五つのキャラクター(以降、キャラ)がいまして、みんなが隅っこで目立たずにいたいというメンタリティーなんです。私が特に惹かれるのは、それぞれのキャラが社会の中でちょっとした居心地の悪さ、生きづらさを感じているところです。例えばぺんぎん?は緑色のペンギン形のキャラクターですが、ペンギンではなくて本当はカッパなんですよ。カッパなのだけれど、ある日、頭の上に乗せていたお皿を落としてしまって以来、自分が何者か分かんなくなっちゃったんです。ひたすら図鑑を見ながら自分は何者なんだって探している。どうやら自分はペンギンに見た目が近いからペンギンかもしれないと感じてはいるけども自信はない。あるとき本物のペンギンがやって来て、あれ? 自分は本物のペンギンとは何か違うぞと不安になるのだけれど、ほかのキャラたちがが「まあまあそこは大丈夫」と慰めてくれる。何ていうのでしょうか……それぞれが社会やまわりに対して持つ不安や自分を客観視した時のメタ認知的な不安みたいなものをちょっとずつ反映したようなキャラ設定になっていて、すごく感情移入してしまうのです。

竹内 キャラたちの設定に深い意味があるのですね。

宮本 そうなんです。5~6歳くらいの子どもたちに人気があるのですが、大人にもハマっている人が多いらしいです。キャラはみんな周りの目を気にしていて、自信がなくって、隅っこのほうに存在すようとしているのだけれど、キャラたちが隅っこに集まって、そこではお互いを素のまま承認し合っていて、「それでいいんだよ」と肯定してくれている。大人だって社会のなかで生きづらさを感じながらどうにか暮らしている場合もありますよね。

竹内 私も自分のアイデンティティとか、社会における自分の役割とかについて不安になることがあるんです。小さいころに親の仕事でアメリカのニューヨークに連れていかれて数年経ってそれなりに馴染んだけれど、帰ってくるとやっぱり自分は日本人だなと感じる。反面、日本語の学校で英語をしゃべるといじめられたりして……。どっちでもアイデンティティが定まらない。大人になっても、サイエンス作家としての活動のなかで、常に自分の職業的アイデンティティが定まらずにいるように感じていました。私はサイエンティストではないですし、作家といっても小説家のような物語を作る物書きでもない。“サイエンスについて書いている人”みたいな立場で、自分はいったい何者なのだろうと考えて……。還暦を過ぎた頃からようやくわかってきたのは、私は通訳者なんじゃないかということです。英語で書かれた科学に関する本を日本語に翻訳したり、異なる文化の間にふわふわっと立ってお互いのわからない言葉を通訳しようとしたり、専門外の方へ分かりやすい普段着の言葉で科学のエッセンスを伝えようとしたり、といった間をつなぐ仕事をずっとやってきて、つまり、自分は中間にいる人で“通訳者”なのだと割り切れるようになったのです。

宮本 通訳者、ピッタリな言葉ですね。複雑な社会のなかで私というアイデンティティをどのように確立していくのかは、メタ認知と深く関係していると思います。そして、通訳者に代表されるような、つなぎの部分こそが実は新しいものを生み出しているのではないかと考えています。脳というシステムもおそらくそれと同じことをしているのです。何か新しいものをゼロから生み出しているのではなく、自分の経験や感情を脳のなかでログしておいて、それらのログ情報を統合したり引用したりして行動を決めるといった感じで……。入力し蓄積した情報と出力の間での出来事、つまり脳のなかの情報を変換する過程、言ってみれば通訳ですよね、この通訳の特性こそが人それぞれに新しいものを生み出しているということだと思います。

竹内 そうなんですね!「一番大事なのは発言する人だ」などと言われることもあって、間をつなぐ通訳はあまり大事な仕事ではないのかなという気持ちも少しあったりする。通訳者という中間的な存在もそれなりにクリエイティブな人間の本性であると考えて良いのですね。

宮本 メタ認知を研究するものとして、そうであって欲しいと強く思っています。私たちの認知には無意識のプロセスも多くあります。そうした意識できないようなプロセスに対し、メタ認知能力を駆使して自分の中で少しでも可視化して意識できるレベルまで上げることで、主体的に働きかけることができるようになる。つまりメタ認知を通訳プログラムとして起動させて、自分から環境に合わせていくなり環境を変える原動力を作るなりして、自分を上手く変化させていくことができる。人間という生き物を考えてみると、足は全然速くないし、鳥みたいに飛べないし、魚みたいに速くも泳げない。運動能力ではほかの生物に比べて劣っているのにもかかわらず、こんなにもすごい文明を築いてきている。その理由の一つは、メタ認知を利用して、脳に蓄積しているモデルや今現在周りにある情報などをうまく統合しながら新しいアウトプットを生み出すという能力が優れていたからであると思うのです。それこそが人間らしさであり、強みであり、人類としてこれからさらに人間性を豊かにしていくきっかけになるのではないかなと考えています。

竹内 宮本さんの研究が進んで、メタ認知が理解できたとします。それによってどんな風に人の考え方とか新しい価値が生み出されるのでしょうか。

宮本 私の中でメタ認知の仕組みを理解するというのは、研究者としての最終的なゴールではなく、あくまでも過程の一つだと考えています。人と人はなかなか分かりあえないのであれば、どうしたら人は人に対するより良き理解を持てるようになるのか。そして、分かりあえないことからくる生きづらさを少しでも軽くしていきたい。それがメタ認知研究の先に私が見つけたい新しい価値だと思います。

本シリーズへのご意見・ご感想・今後への期待を是非お寄せください。

お礼としてCBSノベルティを送付させていただきます。

Profile

-

-

Barのマスター

竹内 薫

猫好きサイエンス作家。理学博士。科学評論、エッセイ、書評、テレビ・ラジオ出演、講演などを精力的にこなす。AI時代を生き抜くための教育を実践する、YESインターナショナルスクール校長。X(Twitter): @7takeuchi7

Topイラスト

ツグヲ・ホン多(asterisk-agency)